磨いてもなくならない口臭の正体

それは菌バランスだった

この記事でわかること

- 歯磨きだけでは口臭・歯周病が安定しにくい本当の理由(唾液量・唾液質・菌バランス)。

- 3つの唾液腺を刺激する簡単マッサージで唾液量を増やす方法。

- 口腔内・腸内細菌叢と唾液の質の関係。

- 機能性食品(プロ/プレ/シン/ポストバイオティクス)の基礎知識と選び方。

- 目的別(口から/腸から)サプリ活用の指針。

1.なぜあなたの口臭は歯磨きだけでは消えないのか

「毎日しっかり歯磨きして定期的に歯医者にも行っているのに、やはり口臭がたまに気になる…」

「歯茎が下がってきて、なかなか安定しない気がする…」

そんなお悩みでご相談を受けることが結構あります。

実は、その根本原因は歯磨きだけでは解決できない「菌バランス」にあるんです。

もっとわかりやすく言うと、あなたの体が「歯周病体質」になってしまっているとしたら…どうでしょうか。

今日は、口腔ケアをしているのに思うように口臭がなくならない人や、歯周病が安定しにくい人。それが実は口と腸の菌バランスに原因があり、ある対処方法ですべて解決できるというお話をします。

最後までご覧いただければ、なぜ毎日の歯磨きだけではあなたの口臭が完全に消えなかったのか、歯周病が安定しないのか、その根本原因が明確にわかります。

そして口臭スプレーやガムに頼ることなく1日中爽やかな息を自分の力で維持できる本質的な方法を手に入れることができます。

今回参考にした論文など

今回参考にさせていただいた論文は、日本で古くから腸内細菌研究の第1人者、東京大学名誉教授の光岡知足(ともたり)先生の出された「腸内フローラの研究と機能性食品」をはじめとする数本の論文、さらに、新潟大学歯学部 山崎和久教授の「歯周病と全身疾患の関連」、南部隆之先生の「口腔細菌パターンを健康型に変える試み」、その他国内外の多くの先生方の論文を参考にさせていただきました。詳しくは概要欄に貼っておきますので興味のある方はご覧ください。

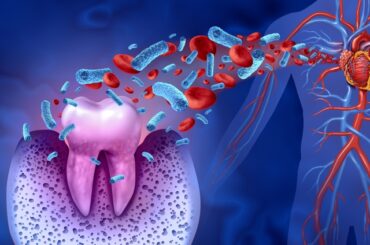

口臭や歯周病は、歯の周りに長く停滞した古いプラーク(バイオフィルム)の毒性が高まり発症する病気と言われていますよね。もちろん、丁寧な歯磨きは基本中の基本です。

しかし、いくら口の中をきれいにしてもすぐに元に戻ってしまう…。それは口内環境の長期的安定を左右する決定的な2つのファクターを見逃しているからです。

決定的な2つのファクターとは?

それが唾液の「量」と「質」なんです。

唾液は体で作られますが、単なる水分ではありません。口の中の菌を洗い流し、抗菌し、環境をベストな状態に保ってくれる「天然のマウスウォッシュ」です。

そして、腸と口に住む多くの細菌で構成された細菌叢のバランスを循環してくれるパトロール役でもあります。

研究によれば、唾液量が30%減少すると口腔内の細菌数は最大300%増加し、口臭の強さも有意に上昇することがわかっています。

そこでまず、あなたの唾液の「量」を劇的に増やす、誰でもどこでも簡単にできる唾液腺マッサージをご紹介します。

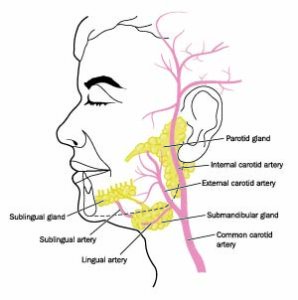

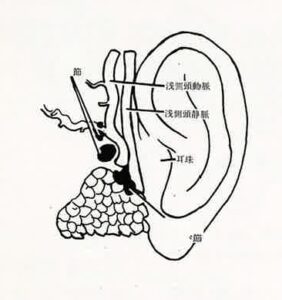

唾液腺は3か所あります。耳下腺・顎下腺・舌下腺の3か所です。

耳の下、顎のエラの内側、そして顎の真ん中の3点を優しくマッサージするだけ。

これら3か所から出る唾液の役割や性状は違うので、ひとつずつご紹介します。

皆さん、すっぱいものを想像したり食べたりした時、じわーっとこの辺が痛くなってきたりしませんか?

そのあたりにあるのが耳下腺で、そこから出る唾液が耳下腺唾液です。この唾液は“瞬発力”のある唾液。

酸っぱい・おいしいなどの刺激が脳に伝わると、大量に口の中を洗い流す緊急シャワーのように出るイメージで、性状はさらさらの唾液です。

ただ、安静時には耳下腺唾液はおよそ20%程度。酸っぱいもの・おいしいものを口に入れたり連想したりして脳に刺激が伝わると、一気に50%くらいまで増えます。

耳下腺部分のマッサージは、酸っぱいものやおいしいものを連想しながらその部分を軽く円を描くようにマッサージすればOK。この唾液成分は重炭酸イオンを含み高い緩衝能があり、すっぱいものを食べた時のpHリカバリーを助けます。また歯の再石灰化に必要なCaイオンも含まれています。

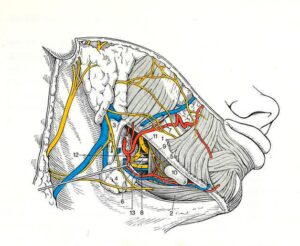

次に顎下腺から出る顎下腺唾液です。両方の親指を顎のエラの内側、くぼんで柔らかいところに当て、のどの方へ5回くらいゆっくり押し上げればじわーっと出てきます。ここから刺激される顎下腺唾液は量的に一番多く出る唾液です。

顎下腺唾液は、ほぼ1日中出っ放しのベースウォーターのようなもの。安静時唾液の約60%がこの顎下腺唾液です。

適度なアミラーゼ、適度なムチン(MUC5B)、ラクトフェリン・リゾチーム・IgAといった成分が豊富で、24時間体制で(寝ているときも)出続け、口腔内粘膜を抗菌しながら循環・保護してくれます。

起床時に口がネバつく、舌苔が付きやすい人は顎下腺唾液が減っている可能性大。更年期や糖尿病の人も顎下腺唾液は減少気味で口臭が悪化しやすいので要注意です。

次に舌下腺唾液ですが、舌下腺を刺激するには顎の真ん中内側に親指を当て、後ろに向かって骨をなぞるように滑らせるストレッチのような動かし方をします。

この唾液には顎下腺とは別成分のムチンMUC7が多く含まれています。ムチンはネバネバで歯肉や舌を守る保護クリーム的役割。

以上、3種類の唾液が出てきたら、舌を使って口全体に行き渡らせる“おさるさん運動”でグルグルと唾液を循環させればOKです。

あなたの唾液の質は大丈夫?

さて、唾液の「量」を確保したら、次にもっと重要な唾液の「質」に目を向けましょう。

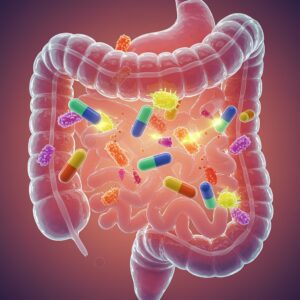

人間の腸内には約100兆個もの細菌が存在し、これらが健康と疾患に密接に関連していることは多くの研究で明らかになっています。

口腔内細菌叢・腸内細菌叢には、健康を守る有益な善玉菌も悪さをする悪玉菌もいます。

つまり、口の中をきれいにしているだけではダメ。体の中から、特に腸からも環境を整えなければ、質の悪い唾液が作られ続け、口臭や歯周病リスクは永遠になくならないのです。

質の良い唾液を作り出せているか否か――それは唾液を取り巻く体質を決める口腔内細菌叢と腸内細菌叭の善玉菌・悪玉菌バランスと密接に関係しています。

診療所で行う歯周病治療は、治療である以上、なるべく早く症状を取ることが要求されます。そのため歯周病治療では原因となる汚れを早く取り去り、歯周病悪玉菌を減らすため除菌治療や抗生物質を使うことがあります。

しかし、体が歯周病体質で質の悪い唾液だらけのままでは、いくら治療で一時的に良く見えても長期的には安定しません。

口腔内を安定維持するには、口腔内細菌叢・腸内細菌叢で有害細菌が増えそうになった時に元に戻そうとする体の復元力=レジリエンスが必要です。

この復元力として働いてくれるのが有益な善玉細菌たち。

彼らがもともとあなたの口腔内や腸内にたくさん住んでいてくれれば、質の良い唾液を通して口腔内のパトロール役・門番役として24時間働いてくれる状態になります。

口腔内を健康に保つための「唾液の質」を高める方法

1つ目:善玉菌を増やす食事で唾液を整える

あなたの毎日の食生活はどうでしょうか。

善玉菌を多く含むのは発酵食品(味噌・漬物・ヨーグルト・納豆)や食物繊維です。日常の食事で積極的に取りましょう。

一汁一菜に代表される和食はこの点で理想的。医食同源という言葉が示すように、普段の食生活習慣が長期的には一番安上がりな健康法です。

2つ目:現代人の強い味方「機能性食品」(サプリメント)

「サプリなんて種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない!」と思いませんか?

ご安心ください。サプリ選びで失敗しないためのたった1つの知識があれば、すべて解決します。

そもそも「サプリメント」は健康補助食品の俗称で曖昧ですよね。行政的な制度上の分類は3つ、学術的な分類は4つあります。

行政3分類 = 品質・表示の“信号機” / 学術4分類 = 作用機序の“地図”と理解すると整理しやすいです。

行政3分類

- 特定保健用食品(トクホ)…国の個別審査があり取得に時間と費用→信頼性が高い。

- 機能性表示食品…トクホほど厳格ではないが、論文等の科学的根拠と消費者庁への届出が必須。

- 栄養機能食品…既定の栄養素と摂取量を満たせば表示可能で企業負担が少ない。

ざっくり言えば「トクホは一定の信頼性の目安」と覚えておけばOK。

一方、実際に製品を選ぶ際に便利なのは学術的分類のほうです。現在、市場に出回る機能性食品/サプリメントは大きく4つに分類されます:プロバイオティクス・プレバイオティクス・シンバイオティクス・ポストバイオティクス。これは歴史的にこの順で提唱されてきました。

順番に特徴を押さえておけば、製品がどのカテゴリか理解でき、同じカテゴリーのものを重複摂取してしまうリスクを減らせます。

それでは「サプリの4兄弟」物語で世界一わかりやすく解説していきましょう。

1⃣ 1907年 ― プロバイオティクス(長男)誕生

ロシアの学者メチニコフ先生はブルガリアの山村で“長生きのヒミツ”を発見。村人が毎日食べていたブルガリアヨーグルトには悪い菌を追い払う“生きたヒーロー菌”(善玉菌)がいっぱい!

「よし、この菌を飲めば体を内側から守れるだろう!」こうして生きた善玉菌をプロバイオティクスと名付け世界に広まりました。その後、乳酸菌だけでなく様々なヒーロー菌(善玉菌)が発見されます。

定義:「生きて腸まで届き、体に良い影響を与える微生物」。

具体例(腸)

- 乳酸菌シロタ株で有名なヤクルト。

- 新ビオフェルミンS(B. bifidum + フェーカリス菌 + アシドフィルス菌)。

主に腸で働く整腸作用が目的で、口腔内への直接作用はないものの、腸内環境改善を通じ免疫・口臭に間接関与すると言われます。

具体例(口腔)

- オーラティクス ベリースマイル(ORA CMU / ORA CMS1 口腔乳酸菌 1粒あたり計80億個)。

- わかもと製薬 WB21乳酸菌配合 アバンビーズ® オーラルタブレット。

- ロイテリ菌(DSM 17938株 / ATCC PTA 5289株)配合 プロデンティス ロゼンジタブレット(バイオガイア社)。

- オハヨー乳業「ロイテリ乳酸菌ヨーグルト」。

ロイテリ菌は虫歯菌・歯周病菌抑制、歯肉炎・歯周炎緩和、口臭改善などで歯科分野注目株です。

なお、口腔内向けサプリは個人差が大きいので一定期間試し、効果がなければ別菌種に切り替えましょう。細菌叢は人それぞれ違います。

摂取タイミング注意:殺菌作用のある歯磨剤使用直後は避け、少し時間をおいてから含むと善玉菌が働きやすいです。

2⃣ 1990年代 ― プレバイオティクス(次男)登場

ヒーロー菌(プロバイオティクス)はエサがないと力を出せません。「菌が大好きな食物繊維を一緒に食べればいいじゃないか!」と考えられ開発されたのがプレバイオティクス。ヒーロー菌のエサ係です。

プレバイオティクスは口では消化されず腸まで届き、善玉菌を応援。

光岡先生の定義:結腸内の有用菌増殖を促進/有害菌増殖抑制→腸内環境改善を通じ宿主に有利に作用する難消化性成分。

代表例:イヌリン・オリゴ糖。

イヌリンが多い食品(多い順):チコリの根 → キクイモ(菊芋) → ゴボウ → ニンニク → タマネギ → アスパラガス。

手軽に試すなら粉末のチコリコーヒー(ビオセボン等)。お湯で溶かしオリゴ糖を加えればイヌリン+オリゴ糖を食品からダブル摂取。夜でも飲めるノンカフェイン。便秘気味の方にも◎。

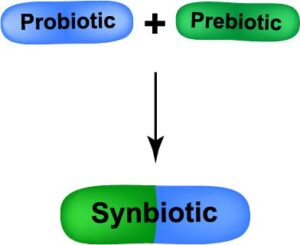

3⃣ 2000年代 ― シンバイオティクス(三男コンビ)誕生

「ヒーロー菌とエサをひとつのカプセルに入れれば最強チームになる!」――プロバイオティクス + プレバイオティクスの合わせ技がシンバイオティクスです(シン = \”いっしょに\”)。

具体例(腸)

- ヤクルト400W(乳酸菌シロタ株 + ガラクトオリゴ糖)。

- ヤクルト ミルミル(ビフィズス菌 BY株 + ガラクトオリゴ糖)。

- 江崎グリコ BifiXヨーグルト(ビフィズス菌 + イヌリン)。

具体例(口腔)

- ゼンダマンプロ(サリバリウス菌K12株 + M18株 + イヌリン)。

ゼンダマンプロ:K12が口臭原因悪玉菌を抑制、M18が虫歯菌増殖抑制・歯垢付着防止。

生きているサリバリウス菌は舌や歯表面に定着しやすく、悪玉菌の住処・栄養を奪って増殖を抑えます。その環境で「バクテリオシン」という天然抗菌ペプチドを産生(特定悪玉菌を狙い撃ちする善玉菌の武器)。抗菌物質連用で耐性菌を心配する声もありますが、日本歯科大学2019年論文(乳酸菌による歯周病菌PG菌殺菌作用)では、プロバイオティクス効果は穏やかで安全性が高く、抗生物質耐性の懸念も少ないため予防目的の長期摂取に適するとされています。

使い方例:お休み前に1錠ゆっくり溶かす/朝の出勤途中に1錠。簡単習慣で翌日1日中爽やかに。

1か月試して効果を見て、合わなければ他菌種へ切替。私の場合(参考):息子はオーラティクス ベリースマイルが好相性、私はゼンダマンプロが合う感触――このように個人差があります。

ここで挙げた製品は説明のための例示で、案件ではありません。歯ブラシ選びと同じく「この1本が正解」ではなく「その人に合う」が正解です。

ただし、一定期間摂り続けないと効果持続しにくいので、基本はサブスク的継続摂取を意識しましょう。

また生菌製品はフリーズドライ等で生菌状態を保持していますが、保存期限に注意。

4⃣ 2010年代 ― ポストバイオティクス(バイオジェニックス)(四男)登場

最新ヒーローは「菌が死んでもパワーのかけらが残る」ことに着目して誕生。熱で殺した乳酸菌や発酵代謝産物など“あとに残ったもの”を利用するのがポストバイオティクス(光岡先生は「バイオジェニックス」とも提唱)。

定義:「人に有益な効果をもたらす、不活化された微生物および/またはその成分」。

身近な例:カルピス。国産生乳→脱脂乳に独自「カルピス菌」を加え発酵→製品品質維持のため最終工程で加熱殺菌→菌は死滅。ゆえにプロバイオティクスではなく、容器表示も「乳製品乳酸菌飲料(殺菌)」。死菌と代謝産物(ペプチド等)を含み、なお体に良い影響が期待されます。

関連製品:ガセリ菌CP2305株「PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア」。

キリン iMUSE(プラズマ乳酸菌ドリンク)も代表的ポストバイオティクス。プラズマ乳酸菌は免疫細胞「プラズマサイトイド樹状細胞」(司令塔)を直接活性化することが報告され、免疫機能維持をサポート。

L8020乳酸菌(広島大学発)。虫歯菌(ミュータンス菌)増殖抑制・歯周病関連悪玉菌発育抑制が報告。L8020ヨーグルトに含有(加熱殺菌→死菌、ゆえにポストバイオティクス)。

L8020主成分サプリ例:L8020乳酸菌ラクレッシュPROタブレット(㈱ヨシダ)、アレルケア乳酸菌サプリメント(カルピス)ほか多数。

11-1乳酸菌(東京大学薬学部)。免疫活性化目的であえて殺菌処理したポストバイオティクス代表例。菌体成分(細胞壁等)が腸の免疫器官を直接刺激→生菌である必要なし、むしろ死菌が効率的と考えられています。(11-1は東大生協等で入手可)

ポストバイオティクスのメリット:品質安定・長期保存可/抗生物質服用中でも影響少/生菌系プロバイオティクスと競合しにくく併用しやすい。

4分類のおさらい

- プロバイオティクス = 生きたヒーロー菌。

- プレバイオティクス = ヒーロー菌のエサ。

- シンバイオティクス = 生きたヒーロー菌 + エサの最強セット。

- ポストバイオティクス = 菌とその“パワーのかけら”(死菌/代謝産物)。

サプリメント選定のポイント(目的別)

- 口臭や歯ぐきを今すぐ何とかしたい → お口で溶かす生菌(プロバイオティクス / シンバイオティクス)がおすすめ。善玉菌が直接、悪玉菌の住処を奪い口内フローラを改善。

- 体質から根本改善・免疫力を高めたい → 腸まで届くプロバイオティクス、または免疫に働くポストバイオティクスが有効。腸内環境が整う→質の良い唾液→口内安定。

つまり…

▶「お口に直接効かせたい」→ 生きた菌を口内で働かせる製品を。

▶「腸内から体を変えたい」→ 腸まで届く菌で免疫・代謝に働きかける。

両方組み合わせても問題ありません。目的に応じて使い分け、より効果的に口臭・お口の健康にアプローチしましょう!

歯磨きはあくまでスタートライン。

本当の口腔ケアは、口と腸の菌バランスを体の中から整えることから始まります。

まず不足成分は食事で補い、次に目的に応じサプリを一定期間試す。効果が期待できそうなら継続、そうでなければ別菌種に切り替える――そんな使い方がサプリ活用の基本です。

西国分寺レガデンタルクリニック院長・歯科医師。歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。

当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。