噛む喜びを取り戻すために

今回は、歯を何本か失ってしまった人が入れる「本当に咬める入れ歯」とは何か、というお話をします。

想像してみてください。毎日の食卓に並ぶのは、豆腐や煮魚のように、柔らかくて歯ごたえのない料理ばかり。確かにこれならどんな入れ歯でもとりあえず食べられるでしょう。でも、そこには「噛む喜び」や「歯ごたえを味わう楽しみ」はありません。

保険の入れ歯がもたらす変化

実際、保険のクラスプ義歯を使われている方の多くは、硬いものを避けて自然と柔らかい食事ばかりになりがちです。特に上下ともに保険の義歯を使っているご高齢の方ほど、その傾向は強く見受けられます。

その結果、毎日の咀嚼回数は自然と減り、脳への血流量も慢性的に低下し、やがて認知機能の衰えにつながると言われています。

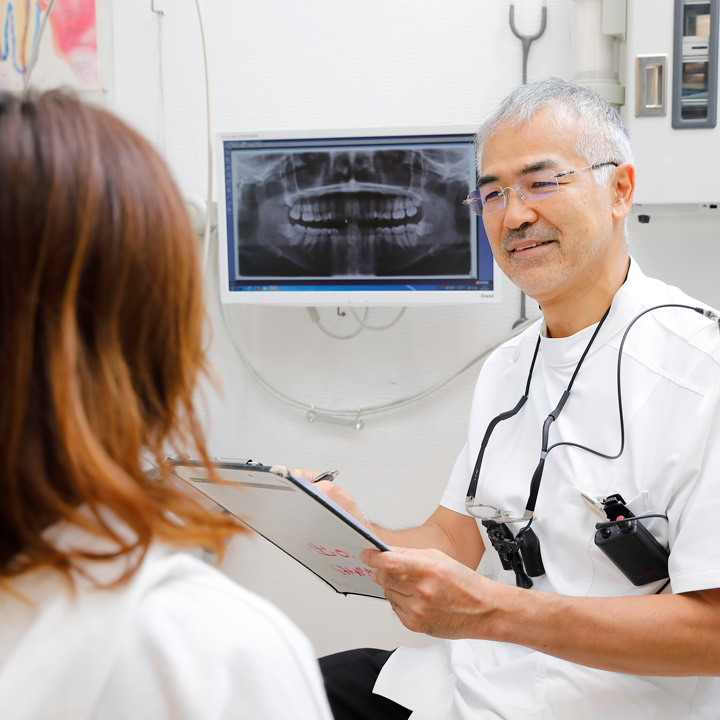

私が日々見ていること

保険のクラスプ義歯を長く使っている方ほど、硬いものを避ける食生活になりがちで、友人との外食や食事の楽しみが薄れていきます。次第に会話や表情も少なくなり、覇気が失われていく方を、私は診療所で30年以上の臨床を通じて何度も見てきました。

これは決して大げさな話ではありません。しっかり噛めることが、長期的に認知機能と関連するという研究報告も多数あります。たとえば、東北大学歯学部が2024年に発表した報告では、歯の喪失、咀嚼困難、口腔乾燥がある人は認知症リスクが高くなると示唆されています(詳細は引用元を参照)。

https://www.dent.tohoku.ac.jp/news/file/20240326_02.pdf

「とりあえず食べる」から「食事を楽しむ」へ

一方で、保険のクラスプ義歯ではなく、テレスコープ義歯を入れている人はまったく違う日常を送っています。ステーキをしっかり噛み切り、野菜をパリッと噛み砕き、漬物のポリポリした食感を毎日楽しめる──そんな方が多いのです。

入れ歯なのに、アワビやサザエの刺身だってこりこり食べることができます。保険のクラスプ義歯で本当にそれができているでしょうか。

栄養を摂るために柔らかい物だけを選ぶのではなく、かつて自分の歯で噛んでいたときのように歯ごたえを感じながら何でも食べられることは、食事の喜びそのものを取り戻します。

そして、長期的に脳と体が元気でいられることにもつながっていく──私はそう信じています。

34年間の経験で見えてきた一つの事実

ここで私の経験をお話しします。大学の歯学部卒業後、補綴科(義歯や被せ物の研究をする教室)で学び、開業してから34年間、さまざまな種類の義歯を入れてその予後を追跡してきました。インプラントではなく義歯に関する臨床です。

その結果、ただ一つの結論が見えてきました。

それは、テレスコープ義歯をお使いの方だけは、装着してから何十年たっても、認知機能がしっかりされていて、歳を重ねても本当にお元気な方が圧倒的に多い、ということでした。

ただし注意点があります。どんな義歯を入れても、数年程度で比較しても認知機能の差は見えにくいものです。

本当に「どの治療が長期でどう影響したのか」を知るには、10年、20年というスパンで観察する必要があります。抜歯して入れ歯を装着した人が、その後どのような経路をたどり、口腔の機能や全身・認知機能を維持できたのか、あるいは変化してしまったのか──それを長期間にわたって追って初めて見えてくるのです。

保険の入れ歯(クラスプ義歯)の構造的問題

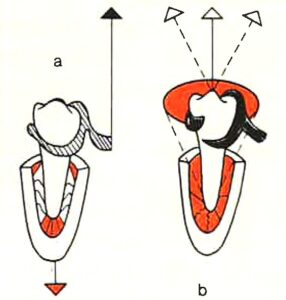

まず、保険のクラスプ義歯がどのような構造かをおさらいします。一般的なクラスプ義歯は、残っている歯に「クラスプ」と呼ばれる金属のバネを引っ掛けて入れ歯を支えます。

抜けた歯を補うために、歯ぐきと同色のプラスチックに人工の歯をつけ、その横に金属のクラスプが付く、という形です。

問題は、クラスプが歯にただ引っ掛けられているだけのため、硬いものを噛むと多少のがたつきが起こり、横からのねじれに弱い点です。

その結果、食べ物が挟まりやすく、噛むたびに支えている歯が揺さぶられます。入れ歯を外すときにも歯がさまざまな方向に揺れるため、歯に負担がかかるのです。

入れ歯に求められる3つの要件

以前の記事でも触れましたが、入れ歯には次の3つの要件があります。

- 外れないための「維持」

- 噛んだときに支える「支持」

- 噛んだときにずれないための「把持」。

クラスプ義歯はこれらを満たす構造ですが、クラスプの形状ゆえに横揺れが生じ、支えている歯に負担を与えやすいのです。

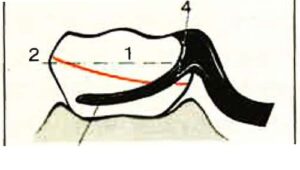

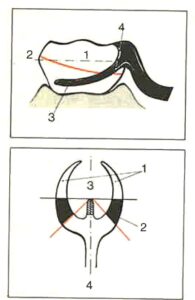

ケルバーの補綴学の図を参照すると、クラスプがかかった歯を噛んだときに、力が歯頚部や根尖部分に集中していることがわかります。入れ歯の着脱時には、こじ開けるような力がかかり、歯全体に負担が及ぶことも示されています。

結果として、支えの歯は日々無理な力を受け続け、時間とともに弱っていき、やがてグラグラになり抜けてしまう──これが「クラスプ義歯の負の連鎖」です。歯が抜けていけば入れ歯で覆う範囲はどんどん広がります。

ナイロン義歯の位置づけ

金属のワイヤーを使わず見た目を良くしたナイロンデンチャーもありますが、構造的には「引っ掛けて支える」点は同じです。柔らかい特殊樹脂でバネを作っているにすぎないため、支えの歯には横揺れの負担がかかりやすく、クラスプ義歯と同様の問題を持つことがあります。

歯周病の二つの要因

- 歯の周囲の慢性的な汚れによる細菌作用で骨が溶ける(一般的な歯周病)

- 歯に継続的に加わる横揺れの力により、歯周組織が破壊される

こうした観点から、クラスプ義歯の支えになった歯は、支えとして選ばれた瞬間から将来的に弱りやすい、という構図が生まれます。

一度クラスプ義歯を「デビュー」すると、経年的に支えの歯を少しずつ失い、最終的には総義歯(総入れ歯)に至ることが多い──それを「老化現象だから仕方ない」と受け入れてきた多くの方を、私は残念に思います。

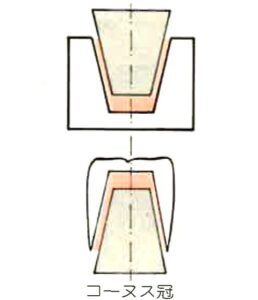

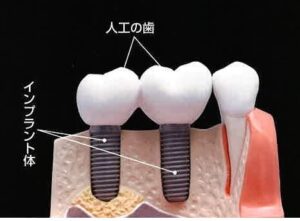

テレスコープ義歯とは──残った歯を守る発想

ここからはテレスコープ義歯の話です。テレスコープ義歯は、クラスプ義歯とは全く逆の発想で作られます。まず歯を加工して金属の「茶筒状のキャップ(内冠)」で包み、その上に外冠と呼ばれる義歯本体を精密に重ね合わせます。装着後は、歯と義歯が一体化するように設計されているのです。

この構造により、噛む力は歯が最も強いとされる上下の歯軸方向にだけ伝わります。硬い食べ物でも力が分散され、歯や歯ぐきに無理なく伝わるため、歯への局所的な負担が小さくなります。着脱も歯軸方向に沿った動きなので、横揺れを生じにくく、歯にかかる力が安定するのです。これが「リジッドサポート(剛性支持)」という考え方です。

さらに、義歯と歯が一体化していることで「噛んだ」という感覚が歯周感覚として脳に伝わりやすくなります。その結果、顎の動きを脳が察知しやすく、歯があったときに近い繊細で自然な咀嚼が可能になります。

ブリッジやインプラントとの比較

歯を1本失った場合、両脇の歯を削ってつなぐ「ブリッジ」という方法があります。ブリッジはリジッドサポートの考えに近く、違和感なく噛めることが多いですが、何本も歯を失ってブリッジが長くなると、支えている歯に問題が起きた際にまとめて作り直す必要があるというリスクがあります。

インプラントは優れた治療法ですが、外科処置が必要であり、高齢や全身の状況によっては選べない方もいます。そうした方にとって、テレスコープ義歯はインプラントに近い咬合回復を目指しつつ、外科処置を避けられる選択肢になり得ます。ただし適応や利点・欠点は個々の口腔内の状況で異なります。

症例紹介:患者さんの物語(実例)

ケース1:右下奥歯3本を失った70代女性

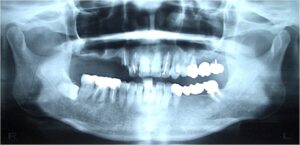

当初は保険のクラスプ義歯を入れていましたが、動いて痛く、しっかり噛めないという訴えがありました。インプラントは希望されなかったため、テレスコープ義歯に変更。結果として右側でも硬いものが噛めるようになりました。写真の左は外したところ、右は装着したところです。手前2本の歯に内冠を作り、セメントでかぶせてあります。

この内冠に合わせて外冠が作られ、外冠の内面にはPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)という耐久性の高い樹脂が貼られています。これが維持装置として働きます。

ケース2:上下に多くの問題があった70代後半男性

この方は虫歯や歯周病で残存歯が少なく、グラグラの歯が多い状態でした。最初は保険のクラスプ義歯を入れていたものの安定せず、硬いものを噛めないため外していることが多かったそうです。外見を重視してナイロン義歯を試されましたが、期待したような咬合回復は得られず、全体の再治療を希望して来院されました。

まず全顎の虫歯と歯周病の治療を行い、上顎は残存歯すべてに内冠をかぶせて連結し、全体を支えるテレスコープ義歯を製作しました。装着後は「入れ歯」というよりは取り外し可能な長いブリッジの感覚で、違和感がほとんどないとのことです。

このケースは「残った歯をチーム化して守る」発想が有効であった例です。

ケース3:インプラントを望まなかった40代女性

右上の奥歯を失い、保険義歯を使用していたが外れやすく人前で気になっていたとのこと。犬歯に引っかかる金属のクラスプも見えるのが嫌で、ほとんど外していたそうです。上顎をテレスコープ義歯にすることで外見と安定性が改善し、食事も会話も楽しめるようになりました。下顎は矯正やジルコニアによる修復も合わせて行い、全体の審美性も向上しました。

治療後は見た目が若返り、患者さん自身も非常に満足されていました。

ケース4:認知機能の低下を心配していた80代女性

この方は当初、保険義歯で柔らかいものばかりを食べるようになり、噛む刺激が減って認知機能の低下を心配されていました。ナイロン義歯を試されたものの硬いものは噛めず、ご家族からもっとしっかり噛める義歯を望まれました。テレスコープ義歯に変更してからは、硬いものも安心して食べられるようになり、食欲や会話が戻り、ご家族も喜んでおられます。

このケースは「噛むことが生活の活力につながる」一例だと感じています。

テレスコープ義歯の歴史と進化

テレスコープ義歯の歴史は古く、1886年にさかのぼります。アメリカのR.W. Starがパラレルテレスコープの最初の概念を提唱し、その後ドイツで改良が進みました。Strack博士やSchleichなどの研究を経て、コーヌスやリーゲルなどの基本概念が確立されました。

維持装置の改良も進み、外冠内面を24Kで仕上げるガルバノテレスコープや、ポリウレタンラバーを用いたソフトアタッチメント、さらにCAD/CAM技術でPEEK材を加工して維持力を得るタイプなど、多様な発展を遂げています。

現在は、内冠をジルコニアやコバルトクローム合金で作り、外冠内面にPEEK材を組み合わせるタイプが、学会報告でも維持力が安定するとされ、注目されています。外冠そのものをメタルフリー化する試みも始まっていますし、3DプリンターやCAD/CAMの進化は今後も義歯設計を大きく変えていくでしょう。

余談ですが、CAD/CAM の精密機械はイタリア(Zirkonzahn)、ドイツ(imes-icore)、オーストリア(Amann Girrbach)などが先行しています。日本でも最近 Canon の機器が出てきており、当院でも採用しています。こうした設備は高価であり、扱える技工士はまだ限られているのが現状です。量産化が進めば、将来的には費用が下がる可能性もあります。

結び:なぜ「噛める義歯」に投資すべきか

義歯は立派な「人工臓器」です。見た目だけを補うものではなく、長期的に本当に何でも食べられるものでなければ、あなたの残りの人生を豊かにしてくれません。

クラスプ義歯や見た目だけのナイロン義歯で、本当にリンゴをサクッとかじれるでしょうか。ステーキをしっかり噛んで食べられるでしょうか。

しっかりと噛めて食べることができれば、脳への刺激も伝わり続け、記憶をつかさどる海馬や実行機能を担う前頭前野の血流が促されることが報告されています。私は、よく噛める義歯が生活の質を高め、元気な日常を支える力になると信じています。

ですから、本当に何でも噛める義歯は、その人の人生の質を高める可能性があり、優先して検討すべき投資だと私は考えます。

西国分寺レガデンタルクリニック院長・歯科医師。歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。

当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。

![[動画]中高年むけ「ホワイトニングの効果と種類や価格」ガイド](https://nakayama-hisao.info/wp-content/uploads/2022/04/maxresdefault-1-370x245.jpg)

![[動画]入れ歯・義歯の種類とそれぞれの特徴について](https://nakayama-hisao.info/wp-content/uploads/2021/01/maxresdefault-370x245.jpg)